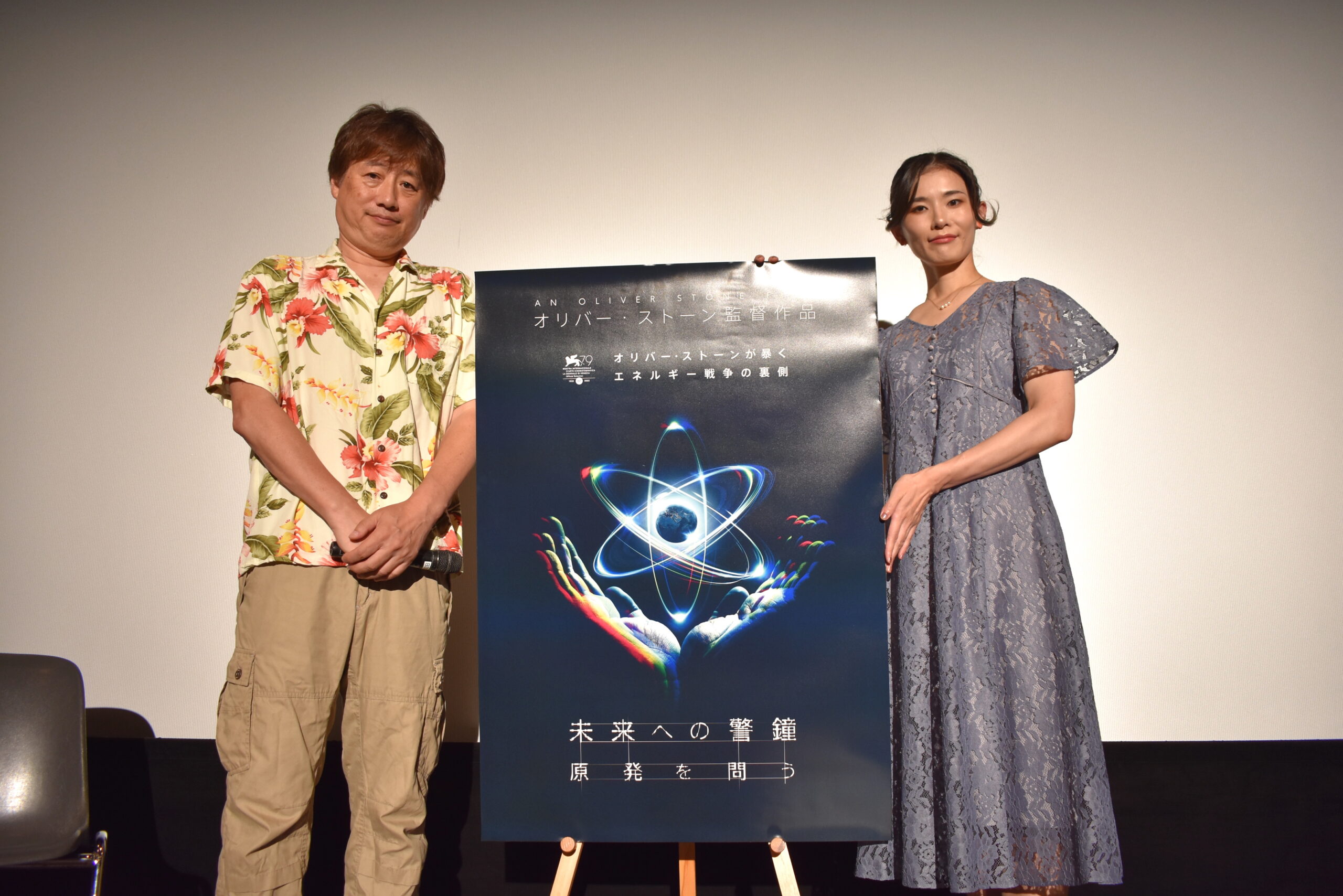

オリヴァー・ストーン監督『未来への警鐘 原発を問う』公開記念イベント、黒井文太郎が原発報道と情報リテラシーを語る

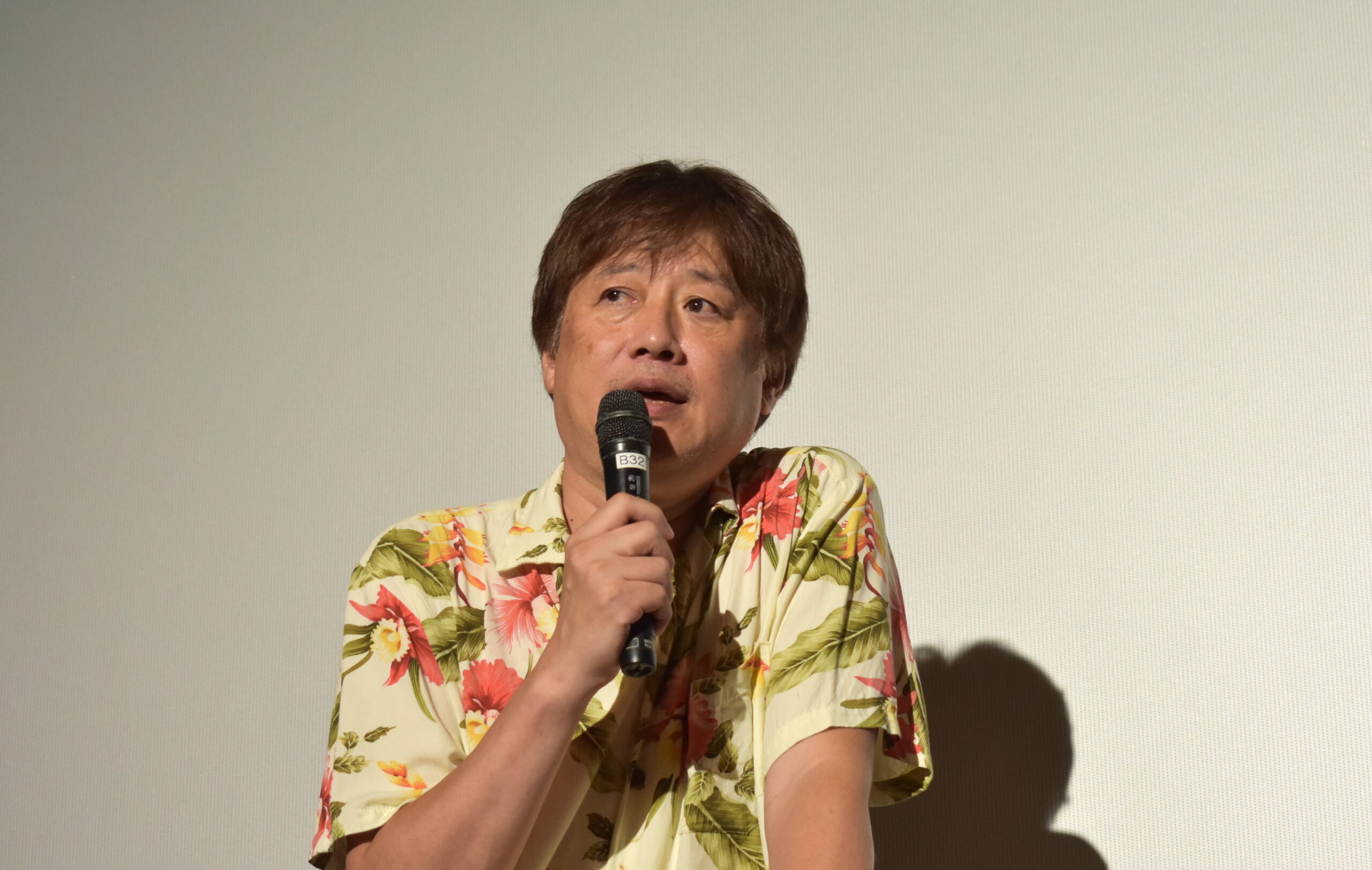

アカデミー賞監督オリヴァー・ストーンが、原子力エネルギーを見直すドキュメンタリー『未来への警鐘 原発を問う』を発表した。原作は、気候変動とエネルギー危機の打開策として原子力を提言した米国の学者ジョシュア・S・ゴールドスタインの著書。監督は自ら各地の原子力発電所を取材し、これまで批判的に扱われがちだった“核”の現実と未来を問い直す。本作の公開を記念して8月3日、池袋シネマ・ロサでトークイベントが行われ、軍事評論家の黒井文太郎が登壇した。

黒井は「原発を直接的に肯定する内容ではなく、むしろ温暖化対策が主眼にある。ストーン監督は“時間がない”という危機感からこの作品を作ったのでは」とコメント。エネルギー問題と情報の読み方は密接に関わっているとし、自身の専門分野である安全保障の視点から、情報の扱い方の重要性について語った。

福島県いわき市出身の黒井は、2011年の原発事故直後、地元の放射線量は比較的低かったにもかかわらず、「原発に近い」というイメージだけで、農業や漁業が深刻な風評被害を受けたことに言及。「地元の友人たちは、東京の報道が実態と違うと何度も訴えていた」と話す。事故後に国会で設置された事故調報告書の編集にも関わった黒井は、「“鼻血が止まらない”といった話も含め、現地調査の結果、健康被害の実証は得られなかった」と明かした。だが報告書には、全会一致の原則により明確な否定表現が盛り込まれなかったといい、「本当は書くべきだった」と悔しさをにじませた。

さらに、いまだにSNSなどで流布される「非事実の健康被害」について問われた黒井は、「当時から科学的な議論より、政治的・イデオロギー的な対立のほうが強かった。政府が悪いという前提から放射線リスクを語る言説が多かった」と分析。反政府、反原発という立場がサイエンスを歪め、冷静な議論を難しくしていた構図を振り返った。

情報を受け取る側の姿勢について、黒井は「一人の意見やセンセーショナルな話を鵜呑みにせず、専門家同士の議論の流れを見ることが大切。科学の世界は“言いっぱなし”で済まされない世界。真偽は常に議論のなかで磨かれる」と語り、現代の“認知戦”における情報リテラシーの重要性を強調した。

『未来への警鐘 原発を問う』は、原発というセンシティブな題材を扱いながらも、あくまで気候変動と人類の生存というグローバルな課題に根ざした視点で構成されている。オリヴァー・ストーンの問いかけにどう応えるかは、観客一人ひとりの思考に委ねられている。

『未来への警鐘 原発を問う』

8月1日(金)より池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開

原題:NUCLEAR NOW

監督・脚本:オリヴァー・ストーン

脚本:ジョシュア・S・ゴールドスタイン

音楽:ヴァンゲリス

製作年/国:2022年/アメリカ

上映時間:105分

配給:NEGA

©2023 Brighter Future, LLC.

公式サイト:https://nuclearnow.negadesignworks.com/